ねじの表し方

機械製図では、ねじの山と谷をひとつひとつ描くことはめったにありません。描くのに時間がかかったり図面が汚くなる上に、意味を持たないからです。

機械部品ではねじをよく使用しますので、ねじの図示方法やねじ寸法の表し方は正確に覚えておくようにしましょう。

→ めねじの下穴径を調べる

ねじの図示

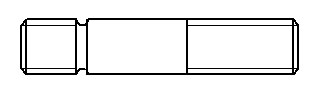

ねじの図示方法は、ねじの山の頂を太い実線で結んだ線で、ねじの谷底を細い実線で結んだ線で示します。

ねじの山の頂と谷底とを表す線の間隔は、ねじの山の高さとできるだけ等しくなるようにしますが、サイズの小さいネジなど間隔が狭すぎると印刷したときに線が重なってしまい、ねじだとわからなくなってしまうので注意が必要です。

このような場合は、太い線の太さの2倍にするか、間隔を0.7mmにするのが良いとJIS規格では定めています。

ねじの山と谷をひとつひとつ描いていく実形図示は、絶対に必要な場合にだけ使用します。

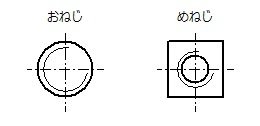

端面から見た図

ねじを端面から見た図では、ねじの谷底は細い実線で描いた円で表し、右上1/4をあけるのがよいとされています。こうすることでねじを表しているとすぐにわかるので、ザグリと見間違えることを防ぐことができます。

通常、ねじの端面は面取りを行いますが、面取り円を表す線は端面から見た図では省略します。

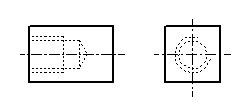

ねじのかくれ線

隠れたねじを示す必要がある場合には、山の頂と谷底も含めてすべて細い破線で表します。

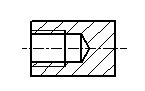

断面図のハッチング

ねじ部品の断面図を描く場合のハッチングは、ねじの山の頂を示す線まで伸ばして描きます。つまり、細い線を無視して太い線までハッチングするということです。

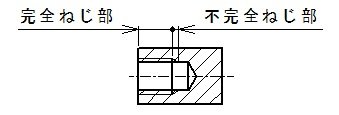

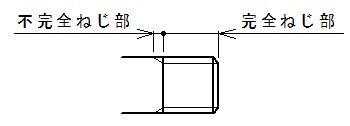

不完全ねじ部

不完全ねじ部は、省略可能であれば描く必要はありません。不完全ねじ部を図示する必要がある場合には、傾斜した細い実線で表します。

ねじの寸法の表し方

メートルねじでピッチが記載されていない場合(M6 など)は、並目ねじとなります。細目ねじを指定する場合は必ずピッチを記載します(M6×0.75、M6×P0.75 など)。

ねじの種類と寸法は、ねじに関する規格に規定されている呼び方によって指示します。

一般的なねじの呼び方は次の事項を含みます。

- ねじの種類の略号(M、Gなど)

- 呼び径、またはサイズ

必要な場合は、次の事項を追加します。

- ミリメートルによるリード(L)

- ミリメートルによるピッチ(P)

- ねじの巻方向

- 該当する規格による公差等級

- ねじのはめ合い長さ(S=短、L=長、N=並)

- 条数

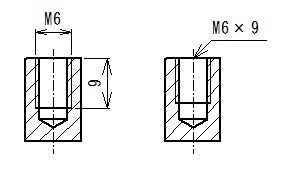

ねじ長さ寸法は、不完全ねじ部を除くねじ部の長さに対して記入します。

ねじの下穴の深さは省略可能ですが、必要であれば指定可能です。このとき、先端の円錐部を除く円筒部分の長さを指示します。下穴深さを指定しない場合には、ねじ長さの1.25倍程度に描きます。

ねじの巻方向が指示されていない場合には右ねじとなるので、右ねじの巻方向を指示する必要はありません。ただし、同一部品に右ねじと左ねじがある場合には、双方に略号を示します。右ねじの略号は RH 、左ねじの略号は LH です。

ねじの簡略図示

ねじの簡略図示は、組立図などのように、部品の正確な形状や細部を示す必要がない場合に使用します。ねじ部品の簡略図示では、次の特徴は描きません。

- ナット、頭部の面取り部の角

- 不完全ねじ部

- ねじ先の形状

- 逃げ溝

次の場合に図示や寸法指示を簡略できます。

- 図面上の直径が6mmの場合。

- 規則的に並ぶ同じ寸法の穴、またはねじ。

ねじインサート

ねじインサートの図示方法は、通常のねじと同様に描き、ねじの呼びに記号 INS を続けて表示します。(M10 INSなど)

- JIS B 0002-1:1998 製図ーねじ及びねじ部品ー第1部:通則

- JIS B 0002-2:1998 製図ーねじ及びねじ部品ー第2部:ねじインサート

- JIS B 0002-3:1998 製図ーねじ及びねじ部品ー第3部:簡略図示方法