投影法

投影法とはあまり聞き慣れない言葉ですが、簡単に説明すると「どの方向から見た図をどこに描くのか」という方法のことです。

実際に作られるものは3次元の立体ですが製図では2次元の平面となるので、図面を描く人と見る人の間では、3次元(想像) → 2次元(図面) → 3次元(想像・創造)という変換が起こります。つまり、図面を描く人の想像と図面を見て物を作る人の想像とが一致しなければなりません。

誰が図面を見ても同じものを作ることができるように、JIS規格ではどの方向から見た図をどこに描くのかを規格化しています。

投影法の基本

投影図は通常、第三角法を用いますが、第三角法を用いると理解しにくくなる場合や、正しい配置に描けない場合には、第一角法や矢示法を用いて描きます。

第三角法を使用しているのか第一角法を使用しているのかは、表題欄かその付近に各投影法の記号を記載することになっています。もし記号が記載されていない図面があれば第三角法と考えて間違いないはずです。

基本的には第三角法が主となりますので、第一角法に関してはこういう方法もあるということだけ覚えておけば良いと思います。

複雑な形状になるほどその図面を理解するのが難しくなっていきますが、そのときに役立つのが矢示法となります。矢示法は指定した方向から見た図を任意の位置に配置することができますが、図面を見る人が理解しやすいように出来るだけ第三角法と同じ方向に配置するようにしましょう。第三角法とは全く逆の方向に配置されていると、形状の理解を妨げるだけでなく誤解を招く原因ともなります。

図面の形状を理解しやすいように立体図を描くこともできます。このとき立体図に寸法を記載すると誤解を招く原因となります。参考程度に寸法を記載するのは良いと思いますが、立体図を描く目的はあくまでも形状の理解を助けるためのものですので、基本的には寸法は記載してはいけません。

ちなみに、「矢示法」と「矢視法」どちらの字が正しいのかという疑問を持つ人も多いと思いますが、現在のJIS規格では「矢示法」となっています。ただ、どちらでも意味は伝わると思いますのであまり気にする必要はないと思います。

第三角法

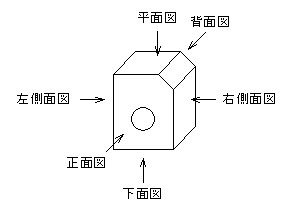

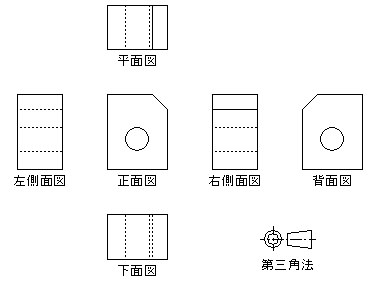

第三角法は正面図を基準とし、そのまわりにその他の投影図のいくつか、または全てを下図のように配置します。第三角法を使用する場合は表題欄の中、またはその付近に第三角法の記号を示します。

正面図のみで形状が理解できる場合には、その他の投影図は必要ありません。正面図以外の投影図があったほうが形状が理解しやすい場合や、正面図だけだと寸法が記入できない場合などにその他の投影図を描きます。

第一角法

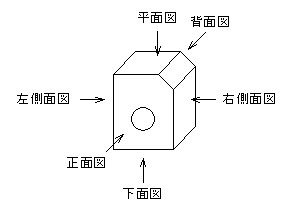

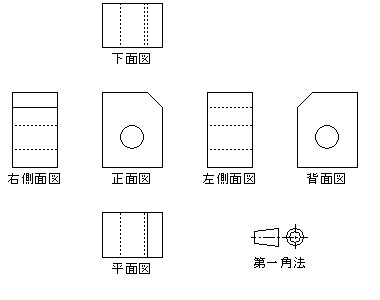

第一角法は正面図を基準とし、そのまわりにその他の投影図のいくつか、または全てを配置しますが、下図のように第三角法とはその配置が上下左右逆になります。第一角法を使用する場合は表題欄の中、またはその付近に第一角法の記号を示します。

第三角法と同様に、正面図のみで形状が理解できる場合には、その他の投影図は必要ありません。

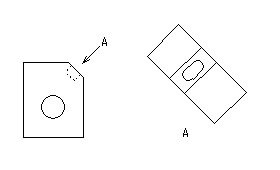

矢示法

第一角法や第三角法の形式に従わない投影図によって示す場合には、矢印を用いて様々な方向から見た投影図を任意の位置に配置することができます。矢示法を用いた場合は、その投影方向を示す矢印と、識別のために大文字のラテン文字で指示し、文字はすべて上向きに書きます。

その他の投影法

対象物の形状を理解しやすくする目的などから、立体図を描く場合には、等角投影、斜投影、透視投影などを用いて描きます。

等角投影

アイソメトリック投影法とも呼ばれ、座標の2軸が30°の傾きで描かれ、各辺は実寸で作図されますが、奥行きも実寸となるため、実際の見た目より大きく描かれます。

斜投影

正面図を同じ形のまま描き、奥行きは45°の角度で2分の1の縮尺で描かれます。

透視投影

3次元の物体を見たとおりに描く方法で、幾何学的な手続きに基づいて行われます。

- JIS B 0001:2010 機械製図

- JIS Z 8315-1:1999 製図-投影法-第1部:通則

- JIS Z 8315-2:1999 製図-投影法-第2部:正投影法

- JIS Z 8315-3:1999 製図-投影法-第3部:軸測投影

- JIS Z 8315-4:1999 製図-投影法-第4部:透視投影

- JIS Z 8316:1999 製図-図形の表し方の原則